デトックスで身体の中からキレイに

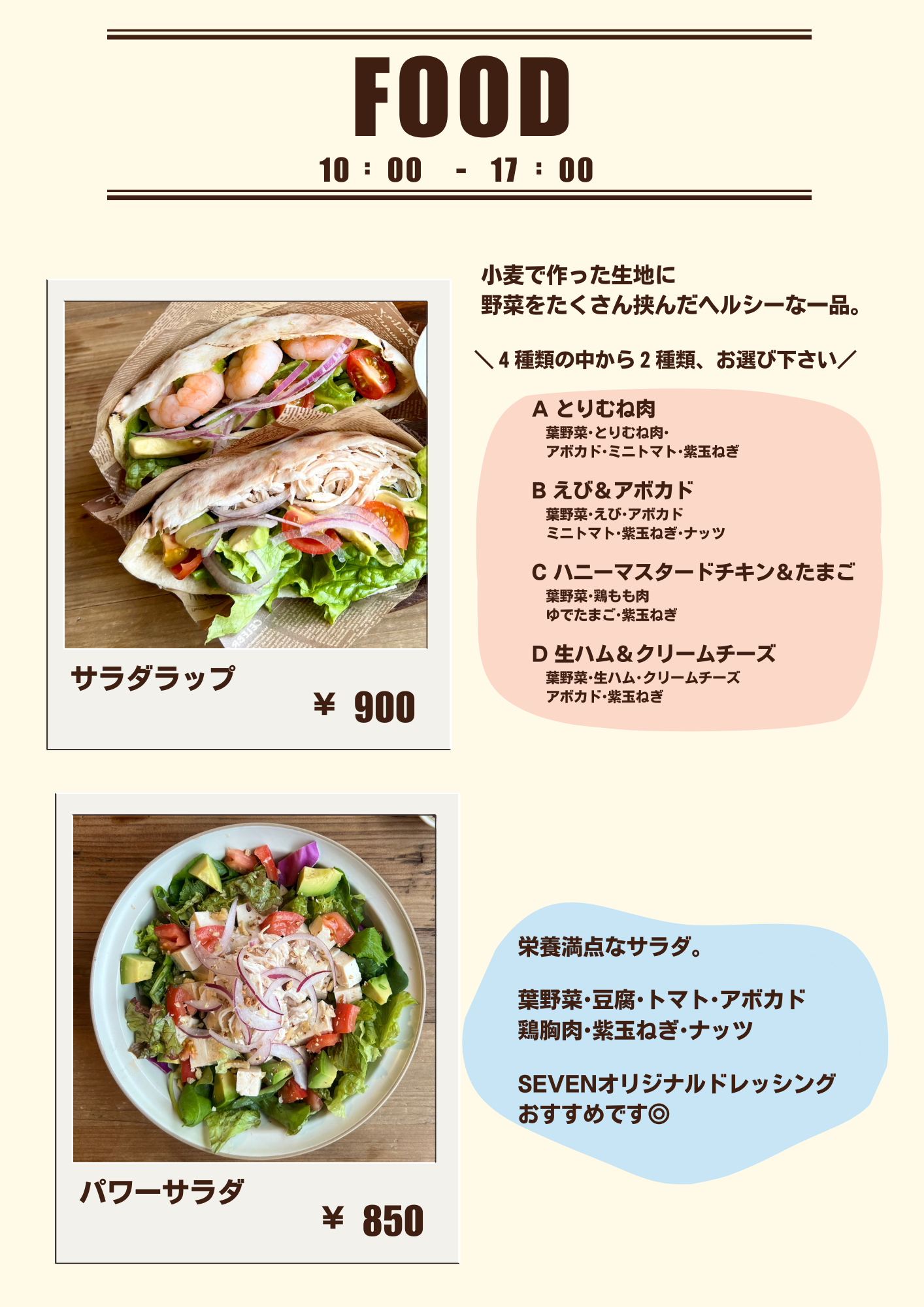

手作りピザ・パスタ・スパイスカレーをメインに健康に商品を取り揃えております。

また、こだわりの豆で淹れたオリジナルコーヒーやカフェ利用だけのお客様も大歓迎です!

SEVENのこだわり

食材へのこだわり

地元熊野で採れた農作物や魚介類を使用します。 酵素風呂で使用した『SEVEN堆肥』を地元農家様に使用して頂き、農作物を育てて頂いております。 地産地消は当然のことですが、森林伐採を防ぐ一環として紀州ヒノキの間伐材からでたおがくずを酵素風呂に使用し、酵素風呂で出た堆肥(SEVEN堆肥)を農家さんの土壌に使用して頂き、おいしい野菜を育てて頂きます。 黒潮のぶつかる熊野灘の荒波の中で育った活きの良い最高の魚を使います。 また、オーナー自らが漁に出て魚を調達する時もございますが、その際も鮮度を保つ為に細心の注意を払って血抜きと神経抜きを施します。

(※注意:一部、地元にない食材に関しては取り寄せ商品もございます。)

調味料へのこだわり

オーナー自らが厳選した調味料を使用します。

塩は『インカの塩』『カンホアの塩』『沖縄の塩』の3種類を使用します。

醤油は無添加の『和歌山県の光ツ星醤油』を使用(※三ツ星醤油HP)

地元熊野の名産『熊野唐辛子』を使用(※株式会社 くまの農業振興公社HP)

・その他の調味料は思案中です(熊野産のオススメ調味料があれば教えて下さい)

※注意:地元にない調味料に関しては取り寄せ商品もございます。

どんな食材がデトックス効果が高いの?

食べ物でお手軽にストレス解消をして若返りやダイエットなどを目指してましょう!

抗酸化作用や老廃物の排出などを助けて、食べるだけでヒーリングやデトックス効果が期待できる食べ物や飲み物、身近な場所で購入できる食材を使った簡単レシピなどもご紹介します!

薬膳スパイスカレー

スパイスカレーによく使われるスパイスといえば、クミン・カルダモン・シナモン・クローブ・ローレル・オールスパイス・コリアンダー・ガーリック・ターメリック・チリペッパー・ジンジャー・ブラックペッパーなどです。

以上12種類のスパイスは、「香りをつけるスパイス」「色をつけるスパイス」「辛味をつけるスパイス」の3種類に分類されます。

まずはこの3種類のスパイスをご紹介させていただきます。

香りをつけるスパイス

●クミン

クミンの和名は「うまぜり」で、漢字で書くと「馬芹」。

エジプトなどを原産とするセリ科の一年草です。

インド、そしてヨーロッパ各地で、健胃薬として用いられてきました。

また、クミンの種子(クミン・シード、cumin seed)に強い芳香と苦み・辛みがあることから、香辛料として用いられています。

クミン・シードはインド料理に必須のスパイスとされています。

インドでは、料理を作る際、まずはクミン・シードを油で熱して香りをつけ、そこにさまざまな食材を投入して調理するそうです。

ゆえにカレーには不可欠のスパイスで、これが入っているだけで「カレーの香り」を感じられます。

クミンを多めに入れるとインド風のカレーになりますよ。

●カルダモン

カルダモン(カーダモンとも呼ばれる)の和名は小荳蒄(ショウズク)です。

ショウガ科の多年草で、原産地はインド、スリランカ、マレー半島と広範囲にわたります。

健胃・整腸作用、疲労回復と体力増進作用があるとされています。

また、カルダモンの種子の乾燥品は香辛料として用いられ、ユーカリ油、樟脳、そしてレモン油の香りが入り混じったようなさわやかで上品な香りがあることから、「スパイスの女王(the queen of spices)」とも呼ばれています。

カルダモンはクミンと並び、カレー料理に欠かせないスパイスです。

●シナモン

シナモンは、クスノキ科の常緑樹で、中国南部からベトナムのあたりにかけてが原産地とされ、現在は幅広く熱帯各地で栽培されています。

和名は肉桂(ニッケイ)で、ニッキとも呼びます。 体を温める作用、発汗・発散作用、健胃作用を持つ生薬として利用するときには桂皮(ケイヒ)と呼びます。

そして、独特の芳香成分と甘みを持つ樹皮を乾燥させたものを香辛料として用います。

アップルパイやロールケーキにはシナモンパウダー(粉末状に加工したもの)を加えて、カプチーノにはシナモンスティック(樹皮のまま細長く巻いたもの)を添えて、と洋菓子部門でおなじみのシナモンですが、カレーにもよく使われています。

特に、ひき肉のカレーにするなら、シナモンを多めに使うと良いようです。

「スパイスの王様」(the king of spices)と呼ばれるだけあって、薫り高いカレーになります。

●クローブ(Clove)

クローブとは、フトモモ科の植物チョウジノキのことで、和名は「丁字」(ちょうじ)、または丁香(ちょうこう)といいます。

原産地はインドネシアのモルッカ群島とされ、現在はおもにインドネシア、ザンジバル、スリランカ、モーリシャス、マダガスカル、コモロ、ペナン、ドミニカなどで栽培されているそうです。

その精油には殺菌・防腐作用があり、また弱い麻酔・鎮痛作用もあり、歯痛の鎮痛剤として使われることもあるそうです。

香辛料として使う場合は、開花前の蕾を乾燥させたものを用います。 カルダモン、桂皮、ショウガなどと合わせて、チャイ(お茶)の香りづけに使われることが多いようです。

また、クローブをそのまま肉塊に刺してローストすれば臭み消しになるなど、肉料理によく使われるほか、さまざまな香辛料とブレンドしてカレーなどの料理の香りづけに用いられます。

特にビーフカレーにオススメです。

ただし、非常に香りが強いので、入れすぎないようにしましょう。 ほんの少し効かせるだけで香り立ち、味わいも深まります。

●ローレル

英語でローレル、フランス語ではロリエ( laurier)、日本語では月桂樹(ゲッケイジュ)です。

オリンピック発祥の地ギリシャでは月桂冠が名誉の象徴とされ、オリンピック出場選手が月桂樹の冠を頭に戴くことはよく知られていますね。

またヨーロッパ各地では、月桂樹の葉から精油成分を抽出し、抗菌性のある外用薬の原料としてきた歴史があります。

生薬として用いる場合は月桂葉(げっけいよう)と呼ばれるようですが、我が国では『日本薬局方』に収載されていないため、その薬効を謳うことは控え、ローレルをあくまでも食品として取り扱うことが多いようです。

香辛料として用いるぶんには何ら問題ありません。

ローレルは肉の臭みを消す働きがあるので、カレーやポトフなどの煮込み料理によく使用されます。

ただし、長時間煮込むと苦味が出てくるので、途中で取り出しやすいように、葉を刻まずに使います。

●オールスパイス(Allspice)

オールスパイスはフトモモ科の植物で、クリストファー・コロンブスによってジャマイカからヨーロッパに持ち帰られたことから、「ジャマイカペッパー」とも呼ばれています。 果実または葉が香辛料として用いられ、消化を促進する作用があるとされています。

香りもよく、ハンバーグやソーセージなどの肉料理、ピクルス、ソース、甘い料理やデザート、果実にも向いています。

東洋では、オールスパイスを「百味胡椒」と呼ぶ地域があります。

シナモン・クローブ・ナツメグの3つの香りを併せ持つことから「三香子」と呼ぶ地域もあります。

この3種のスパイスを併用すると、各スパイスの香りが調和し、よりいっそう薫り高い料理になります。

●コリアンダー(Coriander)

コリアンダーの和名「コエンドロ」は現在ではほとんど使われておらず、生食する葉を指して「パクチー」(タイ語)と呼ぶことが多くなったようです。

中華料理に使われることも多いので、中国語由来で「生菜」(シャンツァイ)と呼ぶこともあります。

俗に「中国パセリ」とも呼ばれることもありますが、パセリとは別の植物です。

コリアンダーはセリ科の一年草で、原産地の地中海東部各地で古くから食用として用いられてきました。

葉や茎に独特の芳香があり、また、熟した果実にはレモンにも似た香りが感じられます。

ベータカロテンやビタミンB1、B2、C、Eといった栄養素を豊富に含むうえ、体内に蓄積された毒素を排出するデトックス効果があると評されています。

中華料理、タイ料理、インド料理、ベトナム料理、メキシコ料理、ポルトガル料理などに広く用いられますが、日本料理に用いられる食材ではないため、エスニック料理がブームの昨今も、国内のスーパー生鮮食料品売り場で見かけることはあまりありません。

葉よりもむしろ、果実(シード)を乾燥させたもの、またはシードをすりつぶして粉末にしたもの(パウダー)のほうが入手しやすいでしょう。

コリアンダーシードやコリアンダーパウダーは、オレンジのような柑橘系の香りを漂わせ、カレーに用いるとよく合います。

とろみをつける効果もあるので、さらっとしたインド風カレーにしたいときなど、薄力粉の代わりに使うと良いですね。

●ガーリック(Garlic)

ガーリックの和名は「ニンニク」で、「蒜」「大蒜」「葫」「忍辱」などの漢字があてられています。

ヒガンバナ科ネギ属の多年草で、球根を香辛料として用います。

原産地は中央アジアと推定されていますが、現在、世界の生産量の8割を占めているのは中国です。

日本国内においては、国産ニンニクの80%を青森県産が占め、その味と品質のよさが高く評価され、中国内でも、青森県産ニンニクはブランド化しているそうです。

日本や中国のみならず、ニンニク(=ガーリック)は世界の国々で広く親しまれ、食欲をそそる独特の香味が愛されています。

ガーリックはまた、滋養強壮の食べ物としても活用されています。

ガーリックに含まれるアリシンはビタミンB1の吸収・保持を高め、加えてスコルジニンという成分に強力な酸化還元作用があることから、体組織を若返らせるとも、新陳代謝を盛んにして疲労回復に役立つともされています。

調理に用いる際のコツは、油が冷たいうちにガーリックを入れ、弱火でじっくりと炒めて、香りをよく引き出すことです。

強火で炒めると、すぐに黒く焦げてしまい、苦みも出ます。

ガーリック入りのカレーは、うまみも香りも一段と高く、夏バテ防止・滋養強壮によく効きます。

色をつけるスパイス

●ターメリック(Turmeric)

ターメリックの和名は「ウコン」で、「鬱金」「欝金」「宇金」「郁金」「玉金」などの漢字があてられています。

「鬱金」の原義は「鮮やかな黄色」。 その読み方は、中国の呉音「ウッコン」が転訛し「ウコン」となったようです。

ウコン(=ターメリック)はインド原産で、紀元前から栽培されているとのこと。

古くからカレーなどの料理に使われ、また、根茎に含まれるクルクミンという成分が、黄色い染料の原料としても広く用いられてきました。

インド伝統医学のアーユルヴェーダにも用いられるほか、ターメリックに含まれるクルクミンという成分が肝機能に良い影響を及ぼすことから、二日酔い対策に用いられることもあるそうです。

ただし、肝臓に障害のある人がサプリメントとして市販されているウコン(秋ウコン)を通常量摂取して重篤な状態に陥った例が少なからず報告されているとのことなので、サプリメントを摂取する場合は成分表示をよく読み、かかりつけの医師に相談してからにしたほうが良さそうです。

食用スパイスとして用いられるターメリックは春ウコンで、和名「ウコン(鬱金)」、これは苦みがなく、オレンジ色をしています。

カレー独特の黄色を出すために使われるほか、サフランの代わりに用いてサフランライスを炊きあげる際にも使われます。

鮮やかな黄色のご飯にカレーを添えていただくと、よりいっそうおいしく感じられますね。

辛味をつけるスパイス

●チリペッパー(Chili pepper)

チリペッパーというのは、唐辛子のことです。

胡椒とは関係がないにも拘わらず「ペッパー」と呼ばれているのは、ヨーロッパに唐辛子を伝来させたクリストファー・コロンブスが、アメリカ大陸をインドと勘違いして上陸し、そこで見た唐辛子をインドで栽培されている胡椒の一種と見なしたことが理由のようです。

それ以来、欧米では、トウガラシ属の実は全て「ペッパー」と呼ばれるようになったそうです。 唐辛子はビタミンAとビタミンCが豊富なので、夏バテ防止に高い効果を発揮し、特に暑い地域で多く使われています。

辛味の元となっているのはカプサイシン類という成分で、この辛さは刺激が強いため、人により胃腸粘膜を傷つけるおそれがあるので、過剰に摂取することはやめましょう。

日常的に唐辛子を食しているインドやタイ、韓国などの人々は、小さい頃から徐々に辛味に慣らしていき、舌や胃腸も刺激に対して強くなっています。

日本人の場合は、味覚の一種としての辛味を感じるというよりも「痛み」を感じることもあるでしょう。

カレーのスパイスとして唐辛子をたくさん使うようになったのは、ごく近年のことです。

今のように「激辛ブーム」が起こる以前は、日本特有の一味唐辛子や七味唐辛子をほんの少量、薬味として使う程度で、隠し味、といっていいほどだったのです。

辛いものに慣れていない人、特に小さなお子さんや高齢者の方には、唐辛子控えめのカレーにしてさしあげることが必要ですね。

●ジンジャー(Ginger)

ジンジャーの和名は「ショウガ」で、「生姜」「生薑」「薑」などの漢字があてられています。

ショウガ科の多年草で、野菜の一種として食材に用いられるほか、生薬として利用されることもあります。

中国では紀元前500年頃から薬用として利用されているそうです。 その薬効は、まず発散作用があることです。

辛味によって体を温め、発汗を促すことにより、寒気を伴う風邪の初期症状の治療に使われたわけですね。

健胃作用、鎮吐作用もあるとされています。 胃腸の冷えなどによる胃腸機能低下を防止するために使われることが多いようです。

カレーなどの料理に用いる場合は、ショウガの根の部分を細かく刻み、油で炒めて使います。

または、チューブ入りのすりおろしショウガや、パウダー状のものを利用すると便利です。

●ブラックペッパー(Black pepper)

ペッパーの和名は「胡椒」(コショウ)です。

インド原産の、コショウ科コショウ属のつる性植物、または、その果実を原料とする香辛料を指します。

黒胡椒、白胡椒、青胡椒、赤胡椒、とさまざまな種類がありますが、カレーの香辛料として用いるなら、独特の強い風味を持つ黒胡椒がオススメです。 もちろん、黒胡椒以外の胡椒でも良いのです。

胡椒全般が、料理をよりおいしくする力を持っています。 胡椒はまた、薬用として用いられてきた歴史があります。

効能として、消化不良・嘔吐・下痢・腹痛などの症状を緩和することが挙げられます。

スパイスたっぷりのカレー調理法

ここまでご紹介させて頂いた『香りをつけるスパイス・色をつけるスパイス・辛味をつけるスパイス』の3種類のスパイスを組み合わせて自分だけのオリジナルスパイスカレーを作ってみましょう!

ここでは、粉状スパイスを使った調理法をご紹介します。

スパイスカレーのルー作り

ますはスパイスカレーの元となるルーを作ります。

1、お好みにあわせて各種スパイスを用意し、よく混ぜ合わせます。

(それぞれ小さじ2分の1程度。好みや体調に合わせて選んでください)

2、フライパンにスパイスを入れ、弱火でじっくりと煎ります。

3、香りが立ってきたら、火をとめます。

4、別のフライパンにサラダ油(大さじ2〜3)と薄力粉(大さじ4)を入れ、焦がさないように弱火で約10分間、炒めます。 (次第に油の温度が上がって焦げやすくなるので、後半は特に火を弱めてこまめに中までかき混ぜながら炒めましょう)

5、火を止め、しばらく冷ました後に先ほど炒めておいたスパイスミックスを加えて、よく混ぜ合わせていきます。

6、別鍋で煮込んでいる肉と野菜の煮汁を少しずつ加えてよくかき混ぜます。鍋にサラダ油(大さじ2〜3)を入れ、みじん切りにしたタマネギを炒めます。(弱火で約20分)

7、肉を加えて炒め、肉の表面の色が変わったら、ニンジン・ジャガイモを加えてさらに炒めます。

8、水とローレルを加え、沸騰したらアクを取り、ローレルを取り出したら弱火〜中火にして、約20分煮込みます。

9、火を止めて少し温度を下げた後、初めに作ったフライパンから炒めたスパイスを移し入れます。

10、よく溶かすようにかき混ぜ、再び火をつけて、弱火で約5分煮込みます。

11、とろみがついたら、塩を加えます。隠し味に砂糖少々、またはケチャップ、醤油などを加えてもOKです。好みの味に整えたら完成です!

カレーの材料は肉、にんじん、じゃがいも、タマネギなど。シーフード系ならエビ、ホタテ、イカ、アサリなどを使ったシーフードスパイスカレーも良いですね。

夏はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、オクラ、トウモロコシ、カボチャ、ズッキーニなど、旬の夏野菜をサッと網焼きしトッピングすると栄養面でも効果を発揮します。

でも、なんと言ってもおいしさの決め手となるのはスパイスをふんだんに使って作るオリジナルのカレー・ルーです。

慣れてしまえば簡単に作れますのでチャレンジしてみてくださいね!

ナッツは美容とダイエットにピッタリ

美容やダイエットにいいと話題なっているナッツですが、どれを選べばいいかイマイチわからない…。

専門店だから知る、ナッツの魅力と特徴を教えていただきました。

アンチエイジングには「アーモンド」が良い

アーモンドは、アンチエイジングを目指せる抗酸化作用のあるビタミンEがナッツの中で最も多く含まれています。

デトックスの代名詞である食物繊維、妊婦さんに良いとされる葉酸、偏頭痛に有効とされるマグネシウムも豊富で、ロースト、生、塩付き、塩なしなど5種があるので、食べ比べして選んでください。

美肌には「カシューナッツ」がオススメ

甘い口当たりとほろっとした食感のカシューナッツ。

女性ホルモンを正常化させると言われる亜鉛が多く含まれ、美肌や美髪を目指せるんだそうです。

筋肉を作る植物性タンパク質や骨を丈夫にするビタミンKも豊富で酸化防止や骨の形成を助けるマグネシウムや銅など栄養満点のナッツです。

生は炒め物の料理にも大活躍してくれますので当店の料理にも利用しております。

免疫力アップには「デーツ」が最強

ナツメヤシの木の実であるデーツは、濃厚な甘みがあるのにコレステロールはゼロという優れもの。

ミネラル、ビタミン、食物繊維を多く含み、ダイエットや生活習慣病の予防、免疫力アップや眼の疾患予防、骨質の改善に良いと言われています。

昔から中近東でも健康維持に欠かせないタンバク源として食べられてきました。

ナッツのまとめ

ナッツや干した果物は、味わいも食感も効能もさまざまです。

小腹が空いた時のおやつとしても良いですし、サプリの代わりに健康食としても今後ますます注目されそうです。

なにより当店で取り扱っているナッツ専門店のものは本当においしくてハマってしまう人が続出します!

ぜひ、当店に来て本物のナッツの味をご堪能ください。

酵素・野菜・果物で作るスムージー

日頃の疲れを解消する方法としてオススメなのが酵素・野菜・果物のスムージーです。

旬の果物や野菜を手軽に摂取できるという事で、最近は若い人からご年配の方まで人気があります!

旬の野菜や果物のスムージーを取り入れた方がいい理由は、栄養価の高い食品(果物、緑黄色野菜、ビタミンC、クエン酸)を効率よく摂取することで胃の動きが活発になり、内臓を動かす司令塔の自律神経を目覚めさせる事が出来るからです。

また、良質な睡眠をとるためにオススメな食材が豆乳です。

豆乳に多く含まれるトリプトファンという成分は、精神を安定させて深い眠りを誘う効果を持つと言われているセロトニンの分泌を促進してくれます。

そんな豆乳と相性の良いと言われる野菜が、β−カロテンを含んだほうれん草なんです。

そこへ身体の様々な不調に効果的な抗酸化作用を持つバナナと悪玉コレステロールを減らすと言われるオレイン酸を含んだアーモンドを加える事で、深い眠りに誘ってくれるスムージーが完成します。

美味しく飲んで日頃からたまった疲れを解消してくださいね。

お手軽薬膳料理

食事で体調を整えるという考え方

薬膳を取り入れて、たまったストレスを手軽に解消しましょう。

お手軽薬膳料理なら、今の自分に必要な食材を知り簡単に取り入れるだけでOKです。

スーパーで簡単に手に入る食材でも意外と多くの薬膳料理が作れるんです。

鶏手羽元の薬膳スープ

まとめ

見た目にも健康になるためにはまず身体の中から整える必要があります。外見の見た目も大事ですが、内面の美しさは外見に表れると言いますのでしっかり身体の中から綺麗になりましょう! SEVENでは食に関する事や美容に関する事など、さまざまな記事や写真をインスタグラムやTwitter 、YouTubeで配信しております。各SNSも応援して頂けたら嬉しいです(^^)

店舗紹介

住所:三重県熊野市有馬町5046

連絡先:0597-89-7707

メールアドレス:seven.kumano@gmail.com

Instagram:https://www.instagram.com/seven_kumano/

| 営業時間・定休日 | Cafe:10:00~18:00 / 最終受付17:30 lunch:11:00~14:00(Lo13:00) ※営業時間情報は時期によって現状と違う可能性がございます。 詳しくは店舗までお問い合わせください。 |

|---|

SEVENのSDGsへの取組み

また、当店で使用する食材の一部は当店の酵素風呂で使用した「SEVEN堆肥」を使用して育てられた野菜たちです。地方の利点を活かした地域循環型の社会貢献をしています。 詳しい内容は下記からご覧ください。